都心一等地の住所が格安で利用できるため、近年人気が高まっているバーチャルオフィス。

そんなバーチャルオフィスは、個人事業主(フリーランス)や法人にも、とてもオススメのサービスオフィスです。

しかしバーチャルオフィスの需要が高まる一方で、サービスを提供する会社も年々増加しており、どのようにバーチャルオフィスを選んだらよいか悩んでしまいますね。

今回は個人事業主や法人にもおススメのバーチャルオフィスの、選び方や納税地について解説致します。

バーチャルオフィス選びで迷っている方は、ぜひバーチャルオフィスNAWABARIをご検討ください。

NAWABARIでは、お手頃な価格で個人事業主や法人の方が必要とするサービスをご提供しています。

- 費用は月額1,100円から利用可能

- 多くの企業がNAWABARIを選んでいる実績がある

- 電話要件や郵便物受け取りサービスを利用できる

気になる方は、以下からお問い合わせください。

バーチャルオフィスお探しの方必見!

個人事業主にも法人にもおすすめのバーチャルオフィスとは?

個人事業主にも法人にもオススメのバーチャルオフィスとは、一体どんなサービスオフィスなのでしょうか?

個人事業主や法人にもおすすめなバーチャルオフィスについて、簡単にご紹介します。

- バーチャルオフィスとは?

- 個人事業主や法人を問わず登記も可能

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、自宅の住所を公開せずに格安で住所を借りる事が可能なサービスオフィスのひとつです。

信頼感抜群の都心一等地にオフィスを構えた場合、100万円を超える初期費用や家賃などのコストがかかりますが、バーチャルオフィスなら低価格で都心一等地の住所を利用することが可能です。

バーチャルオフィスを利用すれば自宅の住所や電話番号を公開する必要がありませんので、セキュリティ面でも安心ですね。

また、バーチャルオフィスには様々なサービスがあり、来客用のスペースや会議室を利用出来るところもあります。

個人事業主や法人を問わず、バーチャルオフィスの需要は年々高まっていますよ。

個人事業主や法人を問わず登記も可能

バーチャルオフィスは、個人事業主だけでなく法人も利用することが可能。

起業当初は個人事業主だったけれどいずれ法人に…と考えている方にも、バーチャルオフィスはおススメです。

また起業して法人登記する場合に必要な、登記住所や電話番号も、バーチャルオフィスは利用することが可能です。

取引上必要な住所や電話番号を格安なバーチャルオフィスを利用すれば、コストを抑えることが出来ますね。

個人事業主にバーチャルオフィスがおすすめの7つの理由

個人事業主の方は、バーチャルオフィスの活用がおすすめです。バーチャルオフィスを利用することで、以下の7つの効果を得られます。

- 自宅の住所を非公開にしてプライバシーを守れるため

- 開業費用を大幅に削減できるため

- 都内一等地の住所で事業に説得力を持たせられるため

- 必要なときに貸し会議室や各設備を利用できるため

- 郵便物を受取りサービスや電話代行サービスが利用できるため

- 交流会や作業スペースでビジネスの幅が広がるため

- 審査のみで最短即日で契約できるため

それぞれの詳細について、確認してみましょう。

自宅の住所を非公開にしてプライバシーを守れるため

多くのバーチャルオフィスが、法人利用できる住所の貸し出しを行っています。

レンタルした住所は問い合わせ先や書類・荷物の郵送先、会社住所として使用できるため、自宅住所を公表する必要はありません。

自宅の住所を非公開にすることで、自分自身はもちろん、家族のプライバシーや安全も確保しながら仕事ができます。

開業費用を大幅に削減できるため

開業するにあたって、おおやけにする住所の獲得が必要です。自宅住所の使用を避けたい方は、事務所の新設が必要になります。

事務所を借りれば、家賃が発生します。来客者がある場合は、会議室の設置も必要です。事務所内で使用する光熱費も決して安くはありません。

バーチャルオフィスをレンタルすることで、事務所の開設に必要な家賃を削減できます。レンタル会議室があるバーチャルオフィスであれば、打ち合わせや来客時に使用が可能です。

光熱費の負担も、会費に含まれているため一定額で済みます。

都内一等地の住所で事業に説得力を持たせられるため

バーチャルオフィスでは、都内や一等地の住所を使用できます。

住所によるブランディング効果は大きく、業種によっては地名が会社のイメージを左右することも少なくありません。

たとえば、アパレルやインテリア関連の事業では、会社の住所が青山や恵比寿などであることで、説得力が増します。IT系の場合は、渋谷や新宿などの住所だと、顧客の安心感や信頼度が増すでしょう。

地方で業務を行っていたとしても、会社住所として都内の一等地を選択できる点は、バーチャルオフィスの大きな強みです。

必要なときに貸し会議室や各設備を利用できるため

バーチャルオフィスには、貸し会議室やコピー機、コワーキングスペースなどが用意されているところもあります。

これらの設備は、必要なときに利用が可能です。事務所や自宅に使用頻度の低い設備を用意する必要がないため、費用の無駄が省けます。

郵便物を受取りサービスや電話代行サービスが利用できるため

郵便物の受け取りサービスや、電話代行サービスを提供しているバーチャルオフィスもあります。

加えて、郵便物を自宅に転送するサービスを提供しているバーチャルオフィスも少なくありません。郵便物の仕分けサービスも、バーチャルオフィスによっては用意されています。

必要な書類のみ受け取ることができ、電話対応に追われる必要もなくなるため、バーチャルオフィス利用者は事業に専念できます。

交流会や作業スペースでビジネスの幅が広がるため

バーチャルオフィスの中には、利用者の定期的な交流会を開催しているところもあります。また作業スペースでは、多種多様な業種の方が、業務や勉強に勤しんでいます。

家や事務所で仕事をするのとは違い、さまざまな社会人・事業主の方と触れ合えるのは、バーチャルオフィスの大きな魅力です。

他人と交流を持つことで、知見が深まったりビジネスのつながりが増えたりする可能性が考えられます。

審査のみで最短即日で契約できるため

バーチャルオフィスの審査は、それほど難しい内容ではありません。必要な書類を用意し、質問事項に回答すれば、早ければ即日でバーチャルオフィスの利用を開始できます。

物件を探し内覧をして、契約をし、打ち合わせや多額の契約金の用意など、賃貸の事務所のように利用開始まで時間がかからない点は、事業展開をスムーズに行いたい方にとって、大きなポイントと言えるでしょう。

バーチャルオフィス利用時に納税地はどうなる?個人事業主の場合

個人事業主や法人でも利用できるバーチャルオフィスですが、利用した際の納税地はどうなるのでしょうか。

まず個人事業主のケースについて、バーチャルオフィスを利用した際の納税地について解説します。

開業届に記載できる住所の種類

個人事業主が開業する際、税務署に届ける必要がある「開業届」(個人事業の開業・廃業等届出書)。

この「開業届」の中に「納税地」を記載する欄があり、「住所地」「居住地」「事業所等」の中から選択することになっています。

個人事業主の場合、この開業届の「住所地」「居住地」「事業所等」の中から、自分で納税地を決定することが可能です。

- 住所地

- 居住地

- 事業所等

「住所地」「居住地」「事業所等」について、ご説明します。

住所地

国税庁によると、住所地は

「生活の本拠のことです。生活本拠かどうかは客観的事実によって判定されます」

と記載されています。

つまり、「住所地」とは、基本的に住民票がある住所に住んでいる場合の住所地、ということです。

しかし、単に住民票がある住所であるというだけでは住所地に出来ず、実際に生活をしている住所でなくてはなりません。

居住地

国税庁によると、居所地とは、

「一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所程密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。」

と記載されています。

つまり「居所地」とは、長い期間住んではいるものの、生活の本拠である(住所地)ほどではない場合の事を指します。

事業所等

「住所地」や「居所地」以外に事業所等がある場合は、事業所等がある所在地を納税地にすることも可能です。

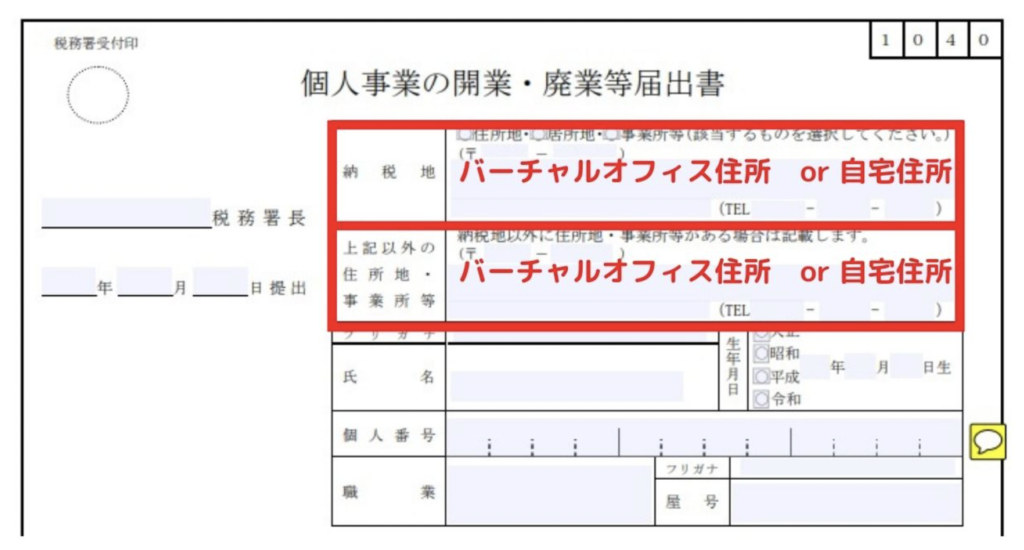

個人事業主の「開業届」の書き方

それでは実際に、個人事業主の場合の「開業届」記入例をご紹介します。

個人事業主になる際、国税庁に提出する「開業届」の記入例です。

※開業届は、国税庁のホームぺージよりダウンロードすることが出来ます。

赤線で囲まれている「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、バーチャルオフィスの住所か自宅住所を記載することで、納税地を決定することが可能です。

- 「住所地」の記載

- 「納税地以外の住所地・事業所」の記載

「住所地」の記載

原則的に、「住所地」を納税地として記入します。

しかし現在住んでいる場所がマンションなどである場合、事務所利用が出来ない事も多いため、バーチャルオフィスの住所を利用することも可能です。

ただし「納税地」にバーチャルオフィスの住所を利用する場合は、バーチャルオフィスの住所を管轄してる税務署へ申告する必要があるため、行動しやすい場所のバーチャルオフィスの住所の利用がおススメです。

「納税地以外の住所地・事業所」の記載

一方「納税地以外の住所地・事業所」の欄には、「自宅住所」または「バーチャルオフィス」の住所を記入してください。

「納税地以外の住所地・事業所」の住所は、基本的に「バーチャルオフィスの住所」を記入することをおススメします。

「納税地」に住所地、「納税地以外の住所地・事業所」にバーチャルオフィスの住所を申請することにより、どちらかの住所で利用した費用を経理として認められない…という危険性を回避する事が出来ます。

個人事業主の「納税地」に対する不安点

「開業届」を提出した当初とは違う住所に引っ越しをしたり、新たにバーチャルオフィスの拠点を変更したりなど、納税地が変更になる場合があります。

この場合は、「所得税・消費税・納税地の異動に関する届出書」を移動前の税務署に提出しましょう。

個人事業主の方で納税地等に変更があった場合は、国税庁のホームページをご確認ください。

個人事業主が納税地を選ぶときの2つの注意点

個人事業主が納税地を選ぶ際、以下の2つの点に注意しましょう。

- 納税地は仕事場が基本

- 引っ越しの場合は届け出の提出が必要

それぞれの内容を解説します。

納税地は仕事場が基本

個人事業主が納税地を設定する際は、仕事場がある場所を選ぶのが基本です。

税務調査は、納税地で行われます。仕事をしている場所を納税地に設定することで、スムーズに対応できます。

引っ越しの場合は届け出の提出が必要

納税地が変更になる際は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要です。

引っ越しなどで住所の変更がある場合は、転居の前に所轄税務署に上記書類を提出しましょう。

法人のバーチャルオフィス利用時の納税地はどうなる?

個人事業主が「開業届」で納税地を選択できるのに対し、法人の納税地は原則「本店所在地」です。

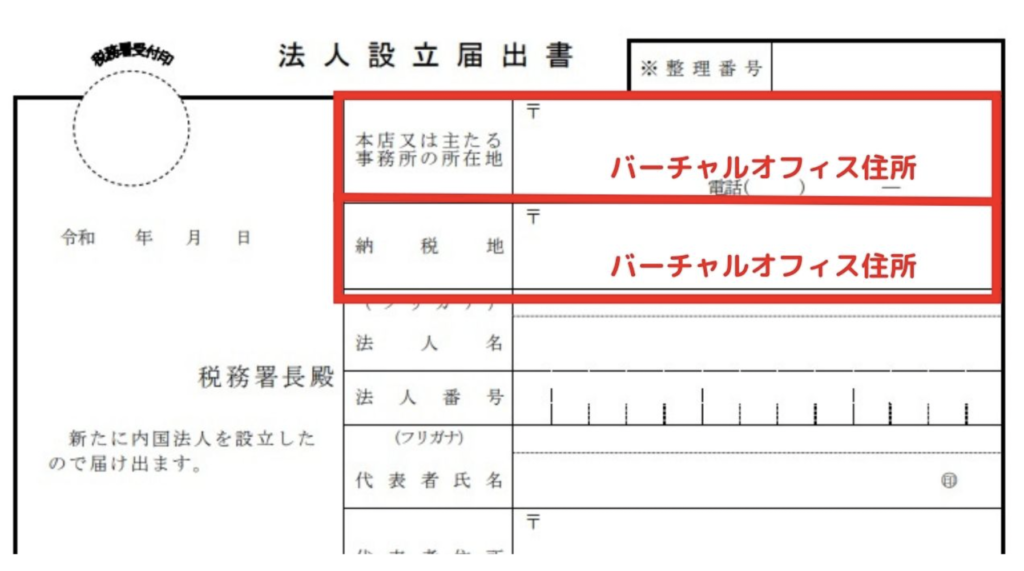

法人として会社を設立する場合、「法人設立届出書」を税務署に提出する必要があります。

実際に「法人設立届書」の記載例を見てみましょう。

「法人設立届出書」の「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」は、基本的に登記した住所を記載することになっています。

バーチャルオフィスの住所で法人登記した場合は、「本店又は主たる事務所の所在地」と

「納税地」の記入欄は「バーチャルオフィスの住所」を記入します。

※「本店または主たる事務所の所在地」と「納税地」は、登記した住所を記載するので原則同じ住所となります。

「納税地」に対する不安点

法人は、「国税」と「地方税」の2種類の税金を納めなければなりません。

例えば、本店住所にバーチャルオフィスの住所を利用した場合、納税地は「バーチャルオフィスのある住所」になりますが、法人住民税に関しては自宅とバーチャルオフィスの2か所分課税される場合もあります。

バーチャルオフィスの利用は住所のみで、主たる業務は自宅で行っている場合は法人税を1か所分に出来る可能性もあります。

詳しくは税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

法人化を考える個人事業主がバーチャルオフィスを選ぶときの選び方は?

法人化を考えている個人事業主が、バーチャルオフィスを選ぶ時のポイントについてご紹介します。

- バーチャルオフィスの住所がどこにあるか

- 初期費用や月額費用などのコスト

- 運営元の倒産リスク

①バーチャルオフィスの住所がどこにあるか

信頼性のある都内一等地の住所を、会社の住所として利用可能なのがバーチャルオフィスの最大のメリット。

都内一等地にオフィスを構える場合はコストが何百万とかかりますが、バーチャルオフィスは格安料金で都内一等地の住所を利用することが出来ます。

個人事業主・法人問わず、企業の住所は顧客の信頼性アップに繋がりますので、契約するバーチャルオフィスの住所がどこなのかはしっかりと把握しておきましょう。

②初期費用や月額費用などのコスト

バーチャルオフィスは様々な会社が運営しており、初期費用や月額費用は運営元によって千差万別。

格安料金で選ぶだけではなく、受けたいサービスが提供されているかどうかも確認が必要です。

月額料金に含まれるサービス内容も、バーチャルオフィス運営元によって違うのでチェックが必要です。

- 消費税

- 住所利用料金

- 電話転送料金

- 郵便物転送料金

- 電話代行サービス

などのサービスが、月額料金に含まれているのかどうか。

またオプションで選択可能なのかどうか、必要なサービスの有無を確認しておきましょう。

更新の際の費用や、解約時の解約金など、保証金や共益費の有無もチェックが必要です。

法人化を考えている個人事業主の場合、長期的にバーチャルオフィスを利用することも多いので、ランニングコストが無理なく払えるかどうかも重要ですね。

③運営元の倒産リスク

法人化を考えバーチャルオフィスの住所で登記したものの、法人化する前にバーチャルオフィスの運営元が倒産してしまえば元も子もありません。

また、バーチャルオフィスの運営元が倒産してしまうと、再び住所変更するコストがかかってしまいます。

このような運営元の倒産リスクを回避する為には、契約前にバーチャルオフィスの運営会社を事前調査しておきましょう。

- 運営元のホームページが、常に最新の状態に更新されているか。

- 信用情報リサーチ会社(帝国データバンクなど)で、運営元の信用情報をチェックする。

- 運営歴が5年以上あるかどうか

- 運営元の資本金が1000万円以上あるかどうか

- 実際に運営元に足を運び、活気のある運営元かどうかを目で確かめる

等を確認し、バーチャルオフィスの運営元と共倒れしないよう、リスクを出来るだけ回避しておきましょう。

法人化を考える個人事業主におすすめのバーチャルオフィス4選

法人化を考える個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際のポイントについてご紹介しました。

これらのポイントを踏まえて、法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス4選をご紹介します。

- NAWABARI|EC業界が選ぶNo.1バーチャルオフィス

- レゾナンス|コスパに優れたバーチャルオフィス

- ワンストップ|全国44拠点のバーチャルオフィス

- ナレッジソサエティ|スモールビジネスに最適

NAWABARI|EC業界が選ぶNo.1バーチャルオフィス

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス1つ目は、NAWABARIです。

NAWABARIは、バーチャルオフィスの中でも初期費用0円、月額1,100円〜という業界最安値で起業できるのが最大の強みです。

2017年から運営し、ネットショップ大手のBASEと提携している唯一のバーチャルオフィスで、レンタル住所は、東京の一等地。

きちんと入居者の事前審査を行いながら、審査にはekycアプリを活用しているため、最短当日契約が可能な点も大きなメリットと言えるでしょう。

また、NAWABARIは『GMOあおぞらネット銀行』と提携しており、利用契約するとスムーズな口座開設が出来るようになっている点も人気の理由のひとつです。

バーチャルオフィスお探しの方必見!

レゾナンス|コスパに優れたバーチャルオフィス

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス2つ目は、レゾナンスです。

月額1650円から都内の一等地の住所をレンタルできる、レゾナンス。

そんなレゾナンスの魅力は何と言っても、サービス・オプションの種類の豊富さでしょう。

レゾナンスのオプションには「法人口座解説サポート」も用意されているため、これから法人化を考えている個人事業主にもピッタリです。

ワンストップ|全国44拠点のバーチャルオフィス

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス3つ目は、ワンストップです。

バーチャルオフィス大手のワンストップビジネスセンターの月額料金は、4800円から。

全国に37拠点あるため、出張先での急な会議や、地方エリアで法人登記したい方にもおススメです。

登記代行などのオプションもありますので、スタートしたばかりの個人事業主の方にもおススメですよ。

ナレッジソサエティ|スモールビジネスに最適

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス4つ目は、ナレッジソサエティです。

都内一等地「千代田区」の住所が、月額4950円から利用可能なナレッジソサエティ。

そんなナレッジソサエティの最大の魅力は、ミーティングシートや会議室の利用が可能なことでしょう。

特にミーティングシートは追加料金が必要ありませんので、手軽に利用することが出来ますね。

料金費用を比較

最後に、おすすめした4社の料金費用を一覧でご紹介します。

| NAWABARI | レゾナンス | ワンストップ | ナレッジソサエティ | |

|---|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 5,500円 | 10,780円 | 16,500円 |

| 月額費用 | 1,100円〜 | 1,650円~ | 9,790円 | 4,950円 |

| 住所利用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 電話番号利用 | 受信のみなら無料 | 3850円〜/月 | 通話料実費 | 3300円/月 |

個人事業主のバーチャルオフィスに関するよくある質問とは?

個人事業主のバーチャルオフィスに関するよくある質問について、回答します。

- 個人事業主が住所変更しないとどうなる?

- 個人事業主の確定申告の所在地は?

- 個人事業主の住所変更の用紙は?

- バーチャルオフィスで税務調査は受けられる?

個人事業主が住所変更しないとどうなる?

個人事業主が事業を営むためには、所轄の役所に事業所の所在地を届け出る必要があります。届け出がない場合、違反として罰則が課せられる可能性があります。

また、住所変更を届け出ずに納税申告を行うと、税務署から指導や調査の対象となることもあります。そのため、住所変更が生じた場合は、速やかに所轄の役所に届け出ることが必要です。

個人事業主の確定申告の所在地は?

個人事業主の確定申告の所在地は、住民票に記載された住所になります。また、所得税法に基づく申告に関しては、国税庁管轄の税務署に提出する必要があります。

具体的には、事業の所在地や居住地によって異なりますので、自分が属する税務署のホームページなどで確認することが必要です。

個人事業主の住所変更の用紙は?

個人事業主が住所変更を行う場合、市区町村役場や税務署などの窓口で届出書類を提出する必要があります。

提出する書類は、市区町村役場の場合には「住民票記載事項証明書」や「転入届出書」などが必要となります。一方、税務署の場合には「所得税・住民税の納税者住所変更届出書」が必要となります。

必要な書類は、所在地の市区町村役場や税務署の窓口で確認することができます。

バーチャルオフィスで税務調査は受けられる?

バーチャルオフィスでも、税務調査は受けられます。ただし、バーチャルオフィスによっては税務調査対応不可のところもあります。バーチャルオフィスを契約する際に、確認しておくと良いでしょう。

税務調査を受ける際は、法人の場合は事務所登録が必要です。また、納税に関する書類や経理書類なども準備をして、税務調査当日を迎えましょう。

個人事業主でバーチャルオフィスを利用する場合はNAWABARIがおすすめ

個人事業主や法人にもおススメのバーチャルオフィスの選び方や、納税地について解説致しました。

いずれ法人化を考えている個人事業主の方のバーチャルオフィスの選び方のポイントは、「バーチャルオフィスの住所」や「初期費用や月額費用などのコスト」、「運営元が倒産リスク」です。

もし疑問点やご不明点がございましたら、担当スタッフより回答させていただきますので、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

- 費用は月額1,100円から利用可能

- 多くの企業がNAWABARIを選んでいる実績がある

- 電話要件や郵便物受け取りサービスを利用できる

バーチャルオフィスお探しの方必見!